(Head of Marketing)

12.07.2024

Anna Milena von Gersdorff leitet als Online-Marketing Expertin den GWriters Blog sowie alle Veröffentlichungen, Änderungen und Sonderaktionen auf unserer Webseite. Darüber hinaus ist Sie für gesamte Öffentlichkeitsarbeit und die Kommunikation mit unseren Medienpartnern zuständig.

Die Sozialforschung untersucht soziale Phänomene systematisch, nachvollziehbar und überprüfbar. Empirische Sozialforschung sammelt Daten zu gesellschaftlichen Themen, analysiert und interpretiert diese. Dabei verwendet sie spezifische Methoden, um Annahmen über soziale Entwicklungen und Zusammenhänge zu formulieren und zu überprüfen.

Wenn Sie in Ihrer Abschlussarbeit z.B. Bachelorarbeit, Masterarbeit oder wissenschaftliche Arbeiten Hilfe benötigen bei Ihrer Forschungsarbeit, dann können Sie gerne unsere professionellen Ghostwriter beauftragen. Täglich beschäftigen wir ausgebildete Ghostwriter für Ihre Arbeit, um eine Mustervorlage für Ihre Abschlussarbeit schreiben zu lassen.

Suchen Sie einen akademischen Ghostwriter?

Kontaktieren Sie uns jetzt für eine kostenlose & unverbindliche Beratung.

Sie können sozialen Phänomenen methodisch begegnen, indem Sie relevante Daten zu bestimmten Sachverhalten oder Verhaltensweisen erheben und auswerten. Dies ist insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften, der Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre, der Psychologie und den Politikwissenschaften von Bedeutung. Hier können insbesondere in den Fachgebieten VWL, Psychologie und BWL Ghostwriter Unterstützung anbieten, da sie den aktuellen Forschungsstand kennen und wissen, wie man eine Forschungslücke aufdeckt.

Zum Beispiel lässt sich untersuchen, ob betriebliche Maßnahmen zur Mitarbeitergesundheit auch das Engagement der Mitarbeiter steigern. Auch die Markt- und Meinungsforschung nutzt Methoden der empirischen Sozialforschung, um vor der Markteinführung die Akzeptanz einer neuen Limonadenmarke zu überprüfen.

Um systematisch aussagekräftige Daten erheben und interpretieren zu können, sollten Sie zur passenden Methode greifen. Zu den wichtigsten Methoden der empirischen Sozialforschung bzw. Datenerhebung in den Sozialwissenschaften gehören die in der folgenden Tabelle:

Quantitative Methoden | Quantitativ oder qualitative Methoden | Qualitative Methoden |

Beobachtungen | Explorative Studien | |

Soziometrie | ||

Biografische Methode |

Auch wenn einige Methoden sowohl qualitativ als auch quantitativ anwendbar sind, ist es wichtig, dass Sie die Unterschiede zwischen diesen Herangehensweisen kennen, um die richtige Methode für Ihre Fragestellung auszuwählen.

Forschungsmethoden | Beispiele | |

Quantitativ | Deskriptive Studien | Erheben Informationen über soziale Phänomene, z. B. Studierendenanteil oder Durchschnittsalter. |

Experimente | Variieren unabhängige Variablen in kontrollierten Umgebungen, um Effekte zu messen. | |

Soziometrie | Bestimmt quantitative Kontakte und Beziehungsqualitäten innerhalb sozialer Gruppen. | |

Quantitativ oder qualitative | Beobachtungen | Beschreibt soziale Sachverhalte; kann qualitativ oder quantitativ sein, je nach Fragestellung. |

Befragungen | Umfragen, Interviews oder Fragebögen zur Datenerhebung; können qualitativ oder quantitativ sein. | |

Sekundäranalysen | Nutzt bereits vorliegende qualitative oder quantitative Daten, z. B. von Statistikämtern. | |

Qualitative | Explorative Studien | Eignen sich für wenig bearbeitete Bereiche; liefern Hypothesen für die Hauptuntersuchung. |

Inhaltsanalysen | Analysiert Texte und Diskurse; häufig in der qualitativen Sozialforschung verwendet. | |

Panel-Untersuchungen | Beobachtet Veränderungen über längere Zeit; die Datenerhebung bleibt konstant. | |

Biografische Methode | Nähert sich der sozialen Wirklichkeit durch biografische Daten und Materialien. |

Ein empirisches Forschungsprojekt bedeutet viele Entscheidungen bei jedem einzelnen Schritt. Ein grober Fahrplan für eine empirische Untersuchung sieht zum Beispiel so aus:

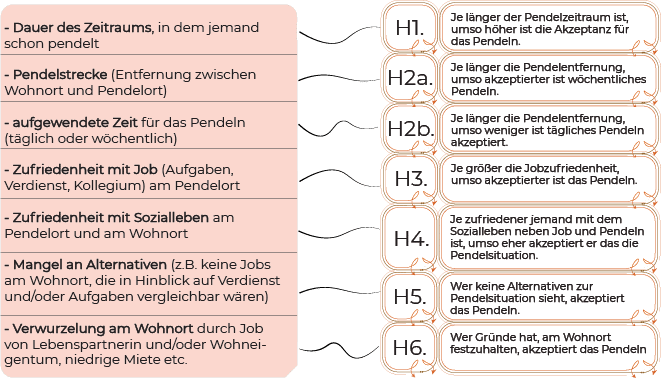

Beispiel: Wie bewerten Pendler Ihre Situation?

Beispielannahmen: Die Zufriedenheit mit der Pendelsituation könnte z.B. mit der Dauer der Situation, Entfernung zum Pendelort, Häufigkeit des Pendelns, Arbeitsbedingungen, Einschätzung der Alternativen zum Pendeln, Beziehung zum Wohnort, Alter, Verdienst, Familiensituation, Art des Anstellungsverhältnisses, Jobqualität etc. zusammenhängen

Schritt 1: Planung und Operationalisierung

Übertragung auf eine Fragestellung, die sich mit sozialwissenschaftlichen Methoden bearbeiten lässt

Beispiel: Wovon hängt es ab, wie Pendler ihre Situation bewerten?

Beispiel: Mögliche Variablen und Indikatoren

Dauer des Zeitraums, in dem jemand schon pendelt

Pendelstrecke (Entfernung zwischen Wohnort und Pendelort)

aufgewendete Zeit für das Pendeln (z.B. täglich oder wöchentlich)

Zufriedenheit mit Job (z.B. Aufgaben, Verdienst, Kollegium) am Pendelort

Wohlbefinden mit Sozialleben am Pendelort und am Wohnort

Mangel an Alternativen (z.B. keine Jobs am Wohnort, die in Hinblick auf Verdienst und/oder Aufgaben vergleichbar wären)

Verwurzelung am Wohnort durch Job von Lebenspartnerin und/oder Wohneigentum, niedrige Miete etc.

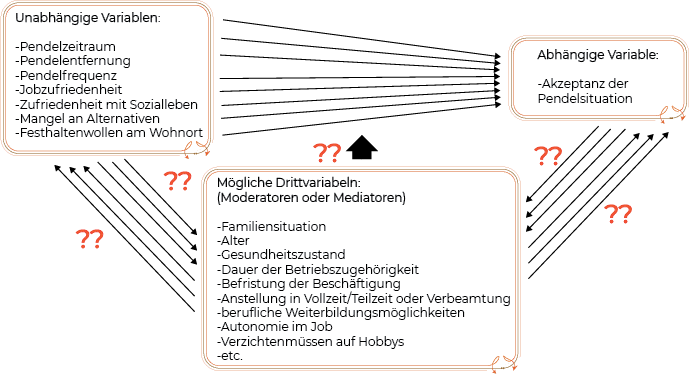

Beispielvariablen:

Abhängige Variable: Akzeptanz der Pendelsituation

Unabhängige Variablen: Pendelzeitraum, Pendelentfernung und Pendelfrequenz, Jobzufriedenheit, Zufriedenheit mit Sozialleben, Mangel an Alternativen, Festhaltenwollen am Wohnort

H 1. Je länger der Pendelzeitraum ist, umso höher ist die Akzeptanz für das Pendeln. |

H 2a. Je länger die Pendelentfernung, umso akzeptierter ist wöchentliches Pendeln. |

H 2b. Je länger die Pendelentfernung, umso weniger ist tägliches Pendeln akzeptiert. |

H 3. Je größer die Jobzufriedenheit, umso akzeptierter ist das Pendeln. |

H 4. Je zufriedener jemand mit dem Sozialleben neben Job und Pendeln ist, umso eher akzeptiert er das die Pendelsituation. |

H 5. Wer keine Alternativen zur Pendelsituation sieht, akzeptiert das Pendeln. |

H 6. Wer Gründe hat, am Wohnort festzuhalten, akzeptiert das Pendeln. |

Unsere Experten wissen, wie man eine Forschungsfrage formuliert und eine Hypothese bildet. Gerne können Sie zu Ihrem Forschungsgebiet eine kostenlose Anfrage schicken. Wir erstellen Ihre Forschungsarbeit nach Ihren Anforderungen. Wenn Sie eine Musterarbeit für Ihre Bachelorarbeit schreiben lassen möchten, wenden Sie sich an unsere Ghostwriting-Agentur.

Während der Formulierung von Variablen und Hypothesen sollten Sie die sozialwissenschaftliche Literatur und bereits vorliegende Daten zum Thema und zu Methoden studieren. Hier könnten Sie also Studien zum Pendeln, zu Mobilität und zur Akzeptanz der Lebenssituation konsultieren und darauf achten, wie diese Daten erhoben wurden, außerdem können Sie aktuelle und Längsschnittdaten zu den Bedingungen des Pendelns in Panels heranziehen.

Beispiel: Befragung per Fragebogen unter Pendlern, die die Variablen und Zusammenhänge erhebt

Beispiel: Befragte sind Pendler verschiedener Lebensalter, die wöchentlich oder täglich pendeln, deren Pendelsituation schon 2 Monate bis 20 Jahre andauert und die dabei zwischen 10 und 600 Kilometern zurücklegen

Beispiel: Fragebogenerstellung mit Fragenformulierung und Skalenfestlegung, Probandensuche und Fragebogenverteilung

Beispiel: Digitalisierung, Kodierung, Überführung der Antworten in numerische Daten für die statistische Auswertung

Die Wahl der statistischen Tests ist u. a. vom Skalenniveau und der Art der Einflussgröße(n) abhängig

Mögliche Verfahren (Auswahl):

Vorzeichentest

Logistische Regression

Fisher-Test

Wicoxon-Mann-Whitney-Test

Repeated Measures ANOVA

Kruskal-Wallis-Test

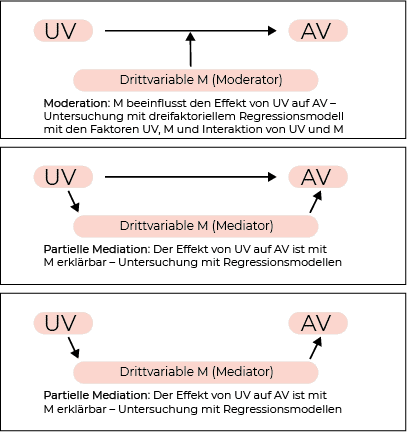

Prüfung: Gibt es Moderatoren- und/oder Mediatoreneffekte zwischen den Variablen? Dann müssen Sie entweder Regressionsmodelle rechnen oder zu weiteren Modellen greifen (Fixed-Effects-Modelle, Random-Effects-Modelle bzw. Hausman-Test). Auch hier können unsere statistischen Experten Ihnen bei der Datenauswertung helfen.

Beispiel: Interessant sind sowohl signifikante als auch nicht signifikante Zusammenhänge und deren Richtung

Beispiel: Diskussion der gefundenen sowie der nicht festgestellten Korrelationen: Passen die gefundenen Effekte zu den Hypothesen?

Beispiel: Eventuell hat der Effekt einer Variablen eine andere Richtung als angenommen

Schriftliche Darlegung von Untersuchung und Ergebnissen: Der Ergebnisteil einer Bachelorarbeit bzw. Forschungsarbeit sollte sorgfältig bearbeitet werden und geschrieben werden. Gerne können Sie auch nur zum Ergebnisteil Ihrer Arbeit unsere Ghostwriter beauftragen.

Die einzelnen Entscheidungen sind nicht immer einfach zu treffen und teilweise auch von praktischen Erwägungen abhängig.

Welche Fragestellung eignet sich für eine Bachelor- oder Masterarbeit?

Was lässt sich bereits in einer Hausarbeit untersuchen?

Welche Untersuchungsrahmen und -gesamtheit sind auszuwählen?

Welche Methoden empirischer Sozialforschung kommen in Frage?

Ist eine qualitative oder eine quantitative Methode besser oder sollten Sie beides kombinieren?

Welche Variablen sind abhängig und ebenso welche sind unabhängig?

Mit welchen statistischen Tests lassen sich die Ergebnisse auswerten und welche sind ungeeignet?

Wie sind das Messniveau oder die Skalierung anzusetzen?

Wie lassen sich Fehler bereits frühzeitig vermeiden und unerwünschte Effekte kontrollieren?

Wenn Sie ein erfolgreiches Forschungsdesign erstellen möchten, dann nutzen Sie unsere Ghostwriting-Dienstleistung. Wir erstellen für Sie ein maßgeschneidertes Forschungsdesign, das auf Ihre spezifischen Anforderungen und Ziele zugeschnitten ist.

Besonders haben in dem Fachbereich Soziologie Ghostwriter umfangreiche Erfahrung mit empirischen Studien und können Sie umfassend beraten. Sie unterstützen Sie bei der Planung, Operationalisierung, Datenerfassung und -verarbeitung Ihres Forschungsprojekts. Zudem bieten sie wertvolle Tipps für die Auswertung und Interpretation Ihrer Daten sowie beim Verfassen Ihrer Untersuchungsergebnisse.

Diese Experten kennen sich in der empirischen Sozialforschung aus und sind mit verschiedenen Methoden vertraut. Sie haben Zugriff auf kostenpflichtige Datenbanken und können neben Lektorat und Korrektorat auch Coaching anbieten. Dabei helfen sie bei der Themenfindung, der Formulierung der Fragestellung und der Gliederung der Arbeit. Unsere geprüften Ghostwriter durchlaufen eine strenge Qualitätskontrolle und können Ihnen auch eine Mustervorlage für Ihre wissenschaftliche Arbeit (z.B. Bachelorarbeit) erstellen.

Schon bei den ersten Schritten der Untersuchungsplanung und bei der Wahl des Forschungsdesigns sollten Sie daran denken, dass empirische Untersuchungen Fehlerquellen enthalten können. Ihre Planung kann bereits davon beeinflusst sein, z. B. wenn Sie das Forschungsanliegen mit zu vielen Erwartungen befrachten. Deshalb finden Sie in der folgenden Tabelle einige typische Fehlerquellen:

Planung und Operationalisierung | Beispiel |

|---|---|

Wahl einer ungeeigneten Methode | Individuelle biografische Daten und Beweggründe werden im Bundesamt für Statistik gesucht |

Ungeeignete Übertragung | Zentrale Begriffe wie „Migrations-hintergrund“ oder „höherer Bildungs-abschluss“ werden nicht geklärt |

Operationalisierung | Unabhängige und abhängige Variablen sind nicht für kontrollierbare Effekte geeignet |

Quantitative Methoden | Quantitativ oder qualitative Methoden | Qualitative Methoden |

|---|---|---|

Deskriptive Studien | Beobachtungen | Explorative Studien |

Experimente | Befragungen | Inhaltsanalysen |

Soziometrie | Sekundäranalysen | Text- und Diskursanalysen |

Biografische Methode |

Datenauswertung | Beispiel |

|---|---|

Werturteile und Einstellungen | Der Forscher ordnet Daten entsprechend seines Weltbilds zu oder schließt Daten aus |

Ableitungsfehler | Ein Phänomen wird auf alle Individuen mit bestimmten Merkmalen oder die Grundgesamtheit verallgemeinert |

Übertragung von Sprachdaten in numerische Daten | Die verwendete Skala von „nie“, „selten“, „manchmal“, „oft“, „immer“ wird nicht adäquat in Zahlen übertragen |

Kausale Interpretation von Korrelationen | Als Ursache für die auffällig hohe Geburtenrate in einer Gemeinde werden die vielen Störche dort ausgemacht |

Statistische Methoden, die für die Art der erhobenen Daten nicht geeignet sind | Ein Chi-Quadrat-Test kommt bei Merkmalen zum Einsatz, die nicht voneinander abhängig sein können |

Methodenspezifisch | Beispiel |

|---|---|

Einzelbeobachtung | Die Ergebnisse lassen sich nicht unbedingt auf andere Fälle verallgemeinern |

Laborexperiment | In der Realität können weitere Umstände hinzutreten |

Feldexperiment | Die Kausalbeziehungen können in der Realität komplexer sein |

Biografische Methode | Nachträgliche Veränderungen autobiografischer Erinnerungen sind üblich |

Panel-Untersuchung | In Längsschnittuntersuchungen stehen nicht alle Probanden früherer Erhebungszeitpunkte später noch zur Verfügung |

Wenn Sie eine empirische Methode der Sozialwissenschaften nutzen, sollten Sie solche möglichen Effekte zu kontrollieren. Wenn die bei der Beobachtung erhobenen Daten verzerrt oder anderweitig fehlerhaft sind, ist letztlich keine Antwort auf die Fragestellung möglich. Das Wissen um mögliche Fehlerquellen sollte bereits frühzeitig Teil der Planung sein, sodass Sie Ihr Forschungsdesign entsprechend gestalten können.

Baur, Nina & Blasius, Jörg (Hg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. 2., vollst. überarb. und erweit. Aufl. Wiesbaden: Springer VS. |

Diaz-Bone, Rainer & Weischer, Christoph (2015): Methoden-Lexikon für die Sozialwissenschaften. Wiesbaden: Springer VS. |

Diekmann, Andreas (2007): Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. |

Eifler, Stefanie & Leitgöb, Heinz: Experiment. In Baur, Nina & Blasius, Jörg (Hg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. 2., vollst. überarb. und erweit. Aufl. Wiesbaden: Springer VS, 203–218. |

Hussy, Walter, Margrit Schreier & Gerald Echterhoff (2010): Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor. Berlin: Springer. |

Jedinger, Alexander & Michael, Tobias (2014): Interviewereffekte. In Baur, Nina & Blasius, Jörg (Hg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. 2., vollst. überarb. und erweit. Aufl. Wiesbaden: Springer VS, 356–376. |

Hlawatsch, Anja & Krickl, Tino (2014): Einstellungen zu Befragungen. In Baur, Nina & Blasius, Jörg (Hg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. 2., vollst. überarb. und erweit. Aufl. Wiesbaden: Springer VS, 357–364. |

Kelle, Udo (2014): Mixed Methods. In Baur, Nina & Blasius, Jörg (Hg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. 2., vollst. überarb. und erweit. Aufl. Wiesbaden: Springer VS, 159–172. |

Medjedović, Irena (2014): Qualitative Daten für die Sekundäranalyse. In Baur, Nina & Blasius, Jörg (Hg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. 2., vollst. überarb. und erweit. Aufl. Wiesbaden: Springer VS, 247–258. |

Pfaff, Simon (2014): Pendelentfernung, Lebenszufriedenheit und Entlohnung. Eine Längsschnittuntersuchung mit den Daten des SOEP von 1998 bis 2009. Zeitschrift für Soziologie 43/2, 113–130. |

Stein, Petra (2014): Forschungsdesigns für die quantitative Sozialforschung. In Baur, Nina & Blasius, Jörg (Hg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. 2., vollst. überarb. und erweit. Aufl. Wiesbaden: Springer VS, 125–142. |

Töpfer, Armin (2012): Erfolgreich Forschen – Ein Leitfaden für Bachelor-, Master-Studierende und Doktoranden. 3. Aufl., Wiesbaden: Springer VS. |

Masterarbeit nicht bestanden? Wir garantieren Ihnen den Zeitversuch mit einer Note 1 zu bestehen! Beispielarbeiten, Expertentipps & Individuelle Betreuung

Das Schreiben einer Masterarbeit ist für viele Studierende der krönende Abschluss ihres Studiums. Umso härter trifft es diejenigen, die die erste Hürde nicht meistern und bei ihrer Masterarbeit durchfallen. Doch keine Panik! Mit den richtigen Strategien und einer positiven Einstellung kannst du den zweiten Versuch erfolgreich angehen und deine Masterarbeit doch noch abschließen. Ohne bei Ihrer Masterarbeit durchzufallen...

Laden Sie die kostenlose Vorlage zum Zeitplan Masterarbeit herunter und optimieren Sie Ihr Zeitmanagement für ein effektives Masterstudium - ✅

Das Verfassen einer Masterarbeit stellt für viele Studierende eine anspruchsvolle Herausforderung dar, insbesondere wenn sie gleichzeitig andere Verpflichtungen wie Klausuren und Berufstätigkeit bewältigen müssen. Der Masterarbeit-Zeitplan ist daher entscheidend, um den Studienabschluss erfolgreich zu erreichen. In diesem Zusammenhang spielt die Erstellung eines strukturierten Masterarbeit-Zeitplans...

Ultimativer Leitfaden für die Bewertung Ihrer Masterarbeit: Wesentliche Kriterien für eine erstklassige Benotung und Ihren akademischen Erfolg! ✅

Wie wichtig ist die Note meiner Masterarbeit für meine Gesamtnote? Welche Kriterien fließen in die Bewertung meiner Arbeit ein? Worauf kommt es in Ihrer Abschlussarbeit an? Diese Fragen und mehr beantworten unsere Experten. Wir zeigen Ihnen, welche Faktoren die Benotung beeinflussen, wie die Masterarbeit Gewichtung innerhalb Ihres Studiums aussehen könnte und wie Sie das Risiko minimieren, durchzufallen. Wenn Sie denken...

12.07.2024